「疲れたから今日は飲むか」

「おめでたいから今日は飲むか」

「何もないけどとりあえず飲むか」

──私たち現代人は、何かにつけて酒を飲みたがり、

何をしても最後にはたいてい酒に行き着いている。

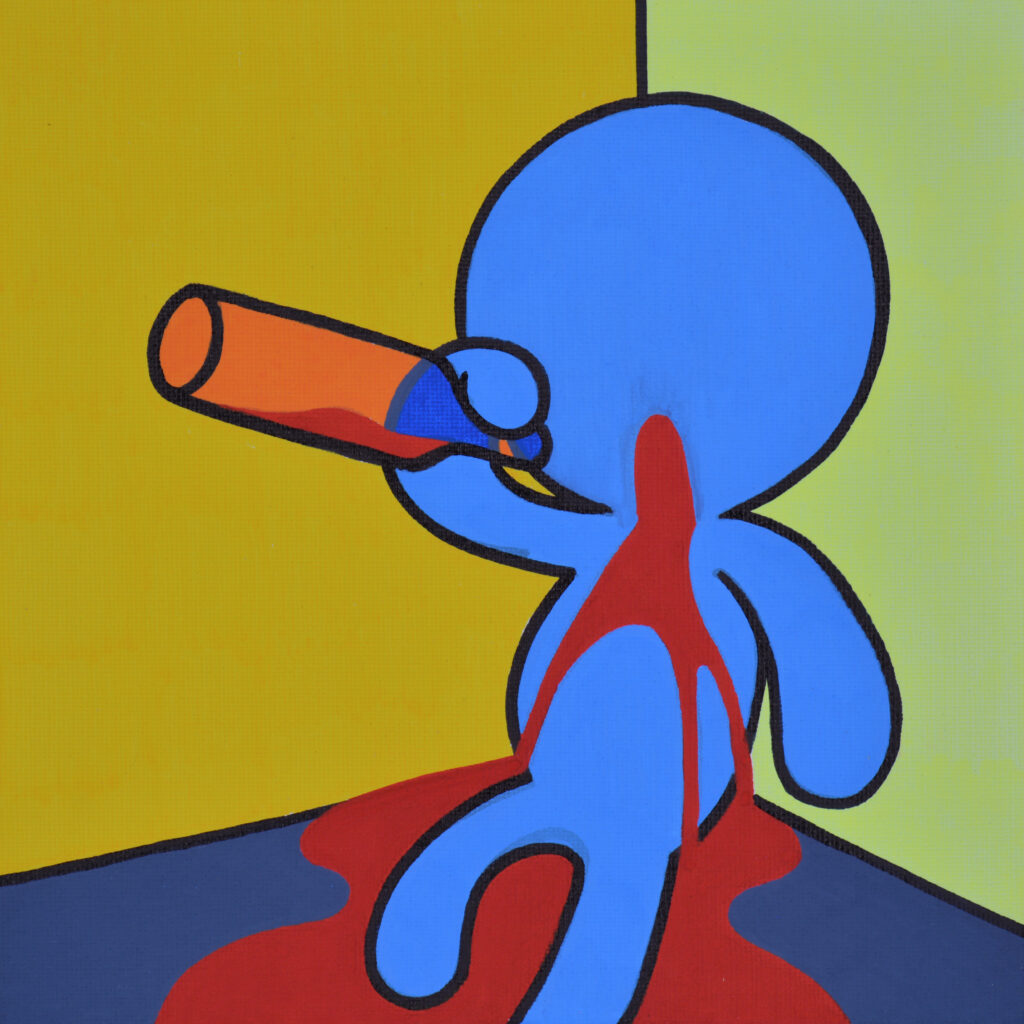

この酔っ払いのアートを見ていると、ふとこう思わないだろうか。

もしかして人間って、ずっと酔ってたい生き物じゃないか?

というか、いつから酔っ払っているんだ?

この記事では人類と酒の歴史を辿ると共に、

現在築き上げられている文明が酔っ払うことから始まったという説を考察していきたい。

第一章:人類最初の酒飲みは誰だ問題

さてまず誰もが思うのは、誰が最初にこの奇妙な液体を口にいれたのかという問題だろう。

賈湖遺跡での発掘

考古学者によると、人類が初めて酒に出会ったのは約9000年前。

場所は中国の賈湖(かこ)遺跡。

壺の底から見つかったのは、蜂蜜と米と果実を発酵させた液体。

つまり、これは人類最古の「カクテル」である。

味はともかく、きっと当時の誰かがうっかり飲んでしまったあと、こう言ったのだろう。

「……今日、なんか楽しいな。」

ギョべクリテペでの発見

一方、トルコのギョベクリテペ遺跡では、

180リットルも入る巨大な槽が見つかっている。

一部の学者は「農耕に先立つ宗教祭祀場」と言うが、

個人的には「古代のビールバー説」を推したい。

というわけで人類は一説に、宗教をつくるより先に飲み会を開き、神を崇めるより先に乾杯していたのである。

──これはもう、文明という高度に科学的な社会の出発点が、へべれけ酩酊状態から始まった証拠なのではないだろうか。

第二章:神々も上機嫌だった頃

ビールの始まり ― 酔っ払いたちの高度な文明の誕生

時はメソポタミア文明まで進む。

メソポタミア文明といえば、人類史の中でも類稀なる高度な古代文明であったが、

その文明を興隆させたシュメール人は途方もなくビール好きであった。

支払いのツケを記す楔形文字はもちろんビールジョッキの形で、好みでハーブやスパイスなども調合し、昨今流行りのクラフトビールまで作っていた。

ビールの種類は実に多様で、このようなビールが生み出されていた。

- 赤ビール

- 黒ビール

- 茶ビール

- 甘いビール

- 洗練されたビール

- 100対50ビール

など現代人もきっと喜びそうなラインナップである。

そして好きが高じるあまり、あろうことか彼らはビールの神を生み出していた。

その名も「女神ニンカシ」

今日までニンカシへの賛歌が残っているが、それにはとても細かなビール醸造プロセスが、叙情豊かな詩的文章で綴られている。

一つ例を挙げてみると、ビールを讃える一文として以下のような記録がある。

「それは肝臓を喜ばせ、心を悦びで満たすもの」

現代酒造メーカーがこれをコピーとして採用すれば、

間違いなく賛否が起こりそうな名文である。

ワインの始まり ― 偶然と暇の産物

一方ワインはというと、どうやら人類が“ヒマを持て余した結果”できたらしい。

人類の中でも初期の人々はとりあえずベリーを採っては焼き物の壺に放り込み、

「まあそのうち食べよう」と放置していた。

ところが、気づけば壺の底に溜まった果汁を捨て忘れ、うっかり発酵してしまっていた。

しかし、誰かが気の迷いでそれを舐めてみたところ、

「……あれ? ちょっといい気分かも?」となり、

その日から彼らの人生は劇的に忙しくなった。

なにしろ、もう一度その“いい気分”を再現しようと躍起になっていたのだから。

こうして少なくとも六千年前にはワイン造りが始まった。

そしてまたしても人類は神を創り出した。

その名もデュオニッソス(ローマ神話では「バッカス」)。豊穣とワインと酩酊の神である。

彼はおそらく神々の中で最も楽しそうで、

そして最も翌朝のことを考えていなかったタイプだろう。

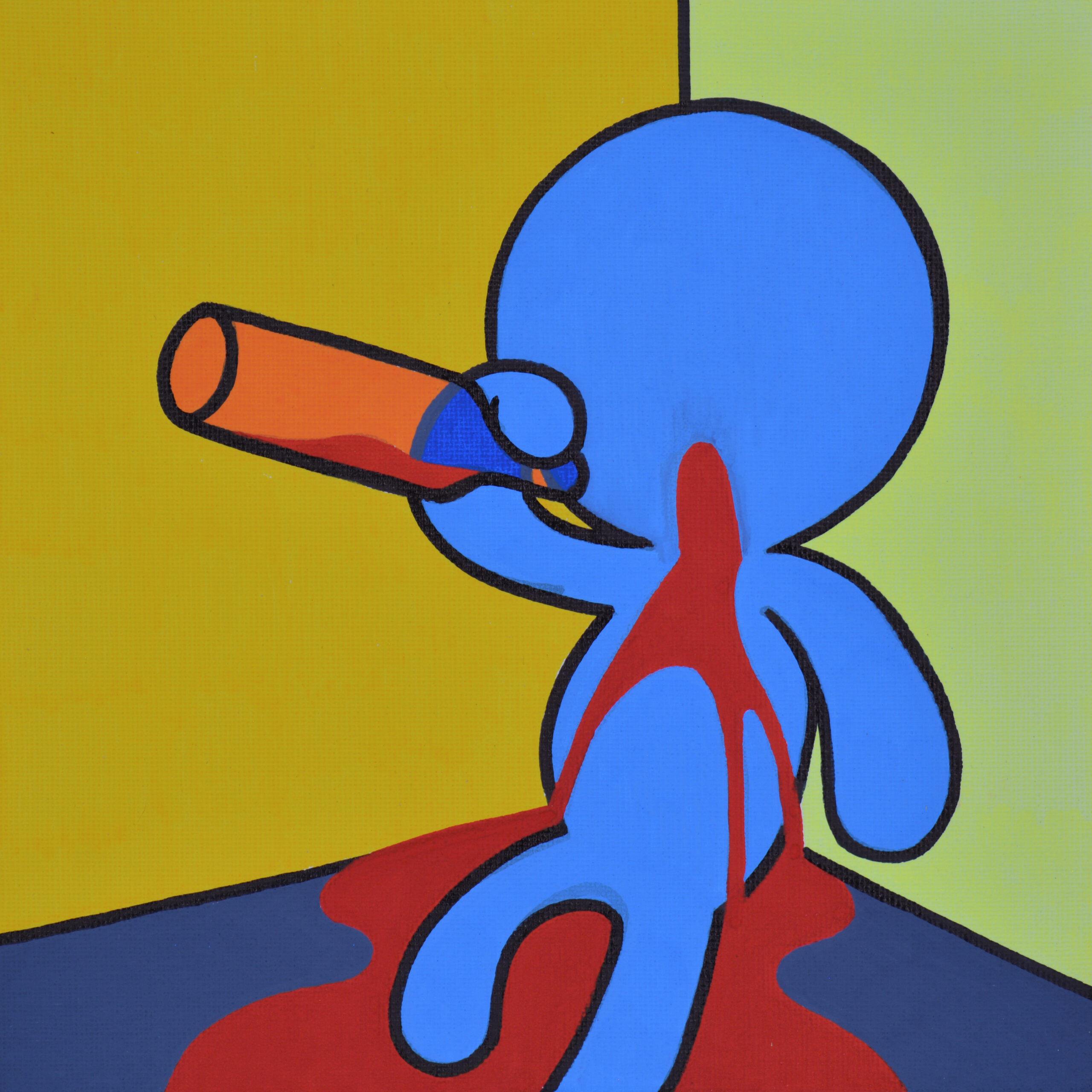

作品名「真実の愛」

ペルシャ帝国での再発見

一方時は移り、ペルシャ帝国でもワインは再発見されていた。

しかもそのストーリーはまるでラブコメだった。

その内容はこうである。

王に追放された女性が「毒」と書かれた瓶を飲んでみたら、

死ぬどころか気分がハッピーになり、王にその液体を差し出してみた。

王もまた毒と書かれた瓶の液体をたいそう気に入り、

というより半ば病みつきになって、その内容物を調べさせた。

すると、それは腐ったブドウ溜めだったことが発覚し、

そして王はペルシャ中のブドウを腐らせることに夢中になった。

女性は王のハーレムに戻れり、幸せに暮らしましたとさ。ハッピーハッピー

──というわけで、人類は今日までワインを楽しんでいる。

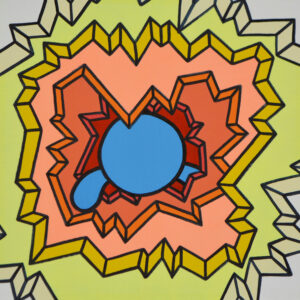

作品名「ワインはどこだ」

ここまで長々と古代人たちが注いできた酒への情熱の軌跡を辿ってきたが、

この章の最後はシュメール人が残したいかにも感慨深い言葉で締めくくりたい。

良いもの、それはビール。

嫌なもの、それは旅路。

第三章:酒が人類の文明をつくった(かもしれない)

さて、ここで奇妙な説がある。

「人類が定住を始めたのは、酒を造るためだった」というものだ。

穀物を発酵させるには、時間と設備と、なにより“家”がいる。

つまり、家は酔うために建てられた可能性があるのだ。

確かに木にはたくさん実がなっていた。

木から降りる理由なんてなかったし、

移動しながら暮らせば、排泄も自然分解、家の修繕も不要、

「所有」なんて面倒くさい概念も存在しなかった。

──つまり、彼らはすでに足るを知っていたのだ。

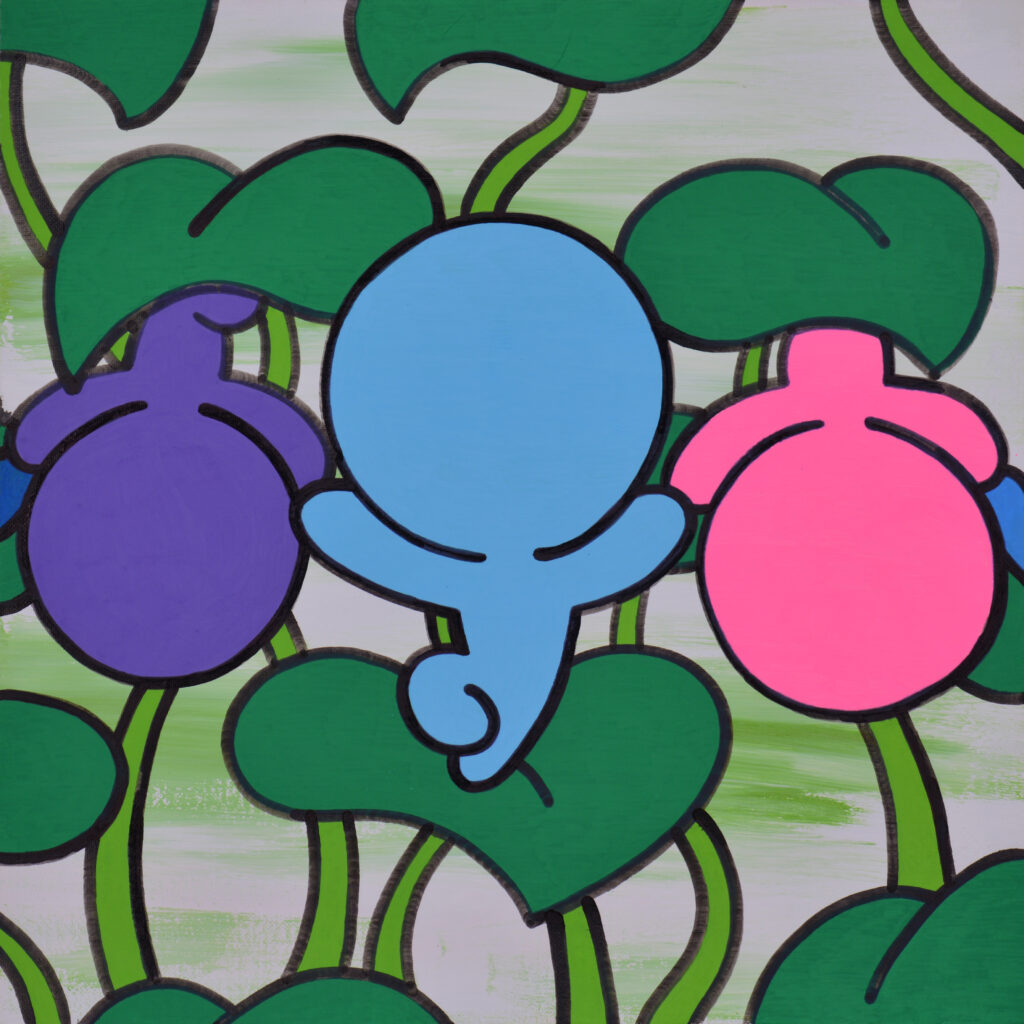

作品名「自然な友情」

人類史はこうして出来上がった

彼らはそんな生活を捨てた。

ひとえに腐った果汁を舐めたがために…。

そうして壺を守るために屋根を作り、

酔っぱらい同士でトラブルにならぬよう「ルール」を作り、

やがて“文明”という名の壮大な二日酔いが始まった。

もしこの説が正しいなら、

定住も、貯蓄も、所有も、そして戦争すらも──

すべては「飲み続けたい」という欲求の副作用だったのかもしれない。

つまるところ、このように言えるだろう。

酒を飲むと、陽気な人は詩人になり、陰気な人は哲学者になり、短気な人は国を作る。

ということは人類がこの星で現在の位置にいるのは、

神の意志ではなくアルコールの仕業なのかもしれない。

第四章:酒は人類の鏡である

酔いとは不思議なもので、

人を優しくもするし、暴力的にもする。

涙を誘い、笑いを誘い、やがて眠りを誘う。

要するに、酒は理性に蓋をし、感性をこじ開けるのである。

現代人はますます仕事に、社会に、そして自分自身に疲れている。

そんな時、ほんの少し感性を爆発させたくなる。

そう考えると我々人類が酔うのは、現実を忘れるためではなく、

“現実を違う視点で”見に行くためなのかもしれない。

人類は社会的な生き物で、通常生きていれば少なからず社会の制約を負っている。

社会規範に縛られ、目に見えない常識というルールに従って生きている。

それは共同体を維持する為に、人類という生物全体から見れば必要な要素なのだろう。

しかし個人個人を見ると、それぞれに個性があり、考えがある。

我々は時々、その個性を社会の抑圧から解放しないといけない。

その手段が酒に限らず、「酔う」ということなのだろう。

作品名「乾杯」

終章:酒とアートと人類

ここまでお酒について語ってきたが、

先ほど述べた通り人類が酔っているのは、何もお酒だけではないだろう。

酔うというのが”現実を違う視点で見る”ということであれば、

アートもまた酔いを起こすものではないだろうか。

本記事にも度々登場したROMANsアートは人類をテーマに、

人間社会や心理の本質を可愛らしさとほんの少しの毒気をもって表したアートである。

この記事で使用したアートはこちら

これらの内、こちらの作品を簡単に紹介しよう。

作品名「幸せな酔っ払い」と題されたこのアートはチャールズ・ブコウスキーの一説からインスパイアされた作品である。

その一説とは、ずばりこの文だ。

「これが酒を飲む人間の問題なんだ、と私はもう一杯注ぎながら考えた。何か悪いことが起これば、忘れるために飲む。何か良いことが起これば、祝うために飲む。何も起こらなければ、何かを起こすために飲む。」 チャールズ・ブコウスキー Women(邦題:女たち)より

終わりに

上述の通り、我々人類は昔から酒を飲み、酒について考え悩んだりし、

それを文学、そしてアートへと昇華させてきた。

人類社会や心理の本質的な問題というのは、

昔から変わらぬ普遍的なもので、

アートはそのやりきれぬ思いを晴らす一つの方法である。

ROMANsはそのような人間の根本にある矛盾や問題、醜さすらも可愛らしく描いたアートである。

ECサイトのみならず、全国百貨店催事でも販売しているので、

詳しくは下記公式サイトより参照いただきたい。

最後まで読んでいただいた読者には、感謝を申し上げるとともに、

次回の記事にもご期待いただければ幸いである。

参考資料

・「古代メソポタミアにおけるビールとワインの文化」日本西アジア考古学会

・「酔っ払いの歴史」マーク・フォーサイズ,篠儀直子

・^ Pellechia, T. Wine: The 8,000-Year-Old Story of the Wine Trade, pp. XI–XII. Running Press (London), 2006. ISBN 1-56025-871-3.